|

更加節能、環保的渦槳正在卷土重來。渦槳甚至在有關未來飛行器的研究項目中扮演重要角色。

純從技術角度而言,渦槳發動機是飛行器最好的動力。雖然渦槳不能讓飛機達到極高的速度,但它們比任何其他類型的推進器都更有效率。需要考慮的主要參數之一是涵道比 (BPR)——繞過發動機核心機與進入發動機核心機燃燒做工的空氣量的比值。涵道比越高,飛機消耗的燃料越少,二氧化碳排放量越低。

對于目前市場上最大的噴氣發動機而言,制造商一般追求15或16的涵道比。相比之下,由于ATR渦槳沒有外涵道覆蓋,涵道比可達50以上。

為了提高噴氣發動機的涵道比,工程師通過設計讓次級氣流從發動機周邊通過,最大限度地利用主氣流(雙路式噴氣發動機)燃燒產生的機械能推動飛機前進。為了使次級氣流最大化、涵道比增加,工程師需要加大發動機及短艙的尺寸,這反過來又增加了飛機總重,從而影響了總體設計目標。

因此,目前的設計趨勢是減少甚至取消發動機短艙:為了減少燃料消耗和對環境的影響,所有進行中的電力推進研發項目都將目光轉向了開放轉子發動機。

問題不是“未來的飛機上還會有渦槳嗎?”,而是“渦槳什么時候回歸?”

太陽能動力和開放轉子

實際上,渦槳正借著顛覆性技術創新的東風回歸。如陽光動力2號(Solar Impulse 2)在2016年夏天讓Franck Piccard實現了他的“瘋狂夢想”:乘坐由螺旋槳和太陽能驅動的飛機完成首次環球旅行。

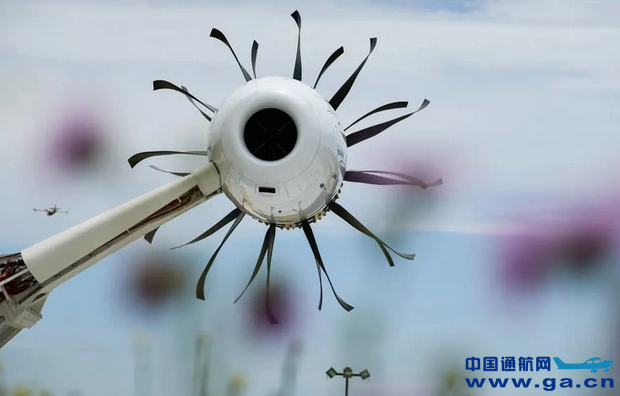

另一個重大項目是由賽峰飛機發動機公司牽頭的開放轉子項目,該項目是歐洲清潔天空(Clear Sky)研究項目的一部分。開放轉子項目采用兩組反向旋轉的無外殼扇葉架構,與現有發動機相比,油耗和二氧化碳排放量可減少30%。

混合動力飛機的出現

ATR工程高級副總裁Stéphane Viala表示,“所以,問題不是‘未來的飛機上還會有渦槳嗎?’,而是‘渦槳什么時候回歸?我們正在密切關注混合動力,但是從更廣的角度、全方位探索可能的選項和可用的技術,了解它們對運營和基礎設施的影響。項目將不斷推進:人們堅信這一發展方向,并開始大聲疾呼,尤其是在北歐、澳大利亞和新西蘭等國。遲早呼吁將轉化為更加切實的行動。”

毫無疑問,目前所有新型環保飛機的設計都基于渦槳技術,混合動力飛機更是首當其沖。

作為世界領先的渦槳、支線飛機制造商的ATR與其他廠商一樣高度關注這一研究領域……當然,當大多數飛機制造商選擇了其他技術路線時,一直從事渦槳研究的ATR擁有獨特的先發優勢。

混合動力推進無論最終選擇電推進或氫能技術路線,ATR希望大幅減少二氧化碳排放。

因此,對于ATR和所有其他飛機制造商而言,關鍵問題是創新,同時降低運營成本,最大限度地減少二氧化碳排放。

創新:ATR的內在

自1981年公司成立以來,ATR從未停止過創新。ATR率先使用顛覆性技術,為后來其他制造商的應用鋪平了道路。例如,在80年代,ATR就設計了第一架帶有碳纖維機翼的民用飛機。

而且,ATR也是率先在飛機上安裝集成模塊化航電(IMA)系統的廠商,ATR渦槳應用現代航空科技,部分應用甚至超越時代,這種創新精神一直持續至今。

最新的例子是ClearVision——增強飛行視景系統,通過機外成像系統在駕駛艙內顯示增強的外部視景,為飛行員提供不利能見條件下(例如霧)的增強視景。這一創新技術已經完成認證,正服務于2家ATR運營商。

|